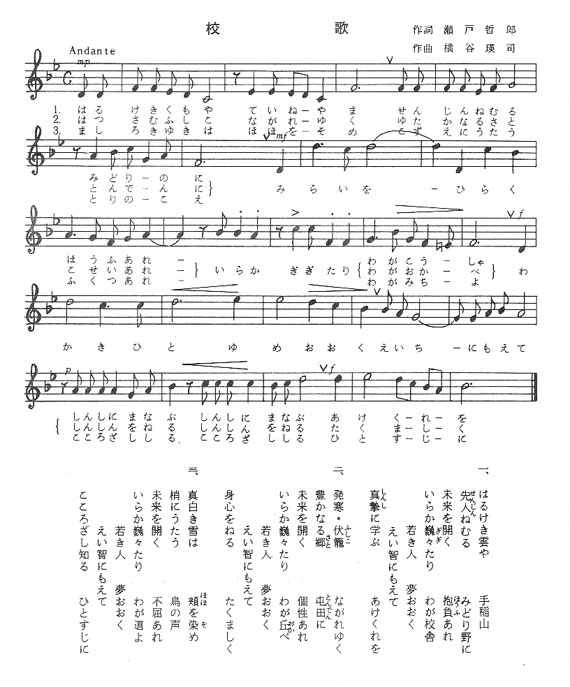

校歌について

作詞者のことば(要約) 瀬戸哲郎

校地と校舎を見て一番先きに受けた感じは、

先人ねむるみどり野 であり

豊かなる郷屯田 でありました。

しかも手稲の山々には、はるかに雲が浮かび、発寒川、伏籠川がこの辺一帯を流れつつ、この地域をうるおしている。実によい教育環境であるなという感じでありました。

本校の正面には太い柱で飾られた堂々たる玄関があって、この正面の堂々とした感じを

いらか巍々たりわが校舎

いらか巍々たりわが丘べ

と、一番二番に並べました。いらか巍々たりというのは屋根が山のように高く大きくて建物全体が立派な様子をたとえた言葉であります。

次に、校名の北陵が「北海道の最高峰を志向して立派な学校に生々発展してほしい」という願いをこめたものであることからして、北陵高校は「未来に開かれた宮」であり、従って皆さんには、未来を開いていくのに十分な抱負、未来を開いていくことのできる十分な個性、未来を開いていくための不屈の精神が期待されると思います。

最後に北陵高校の若い皆さんは、高校における3年間を人生の基盤として、夢おおく、えい智にもえて、感激に生きていかれるよう心から期待いたします。

作曲者のことば(要約) 横谷瑛司

メロディーは音楽の顔であるといわれている。ベートーベンにしろ、モーツァルトにしろ、作曲家にとっての主たる関心の的は調性の機能と展開であった。それに対して、和声はまさしく身体的機能とでもいうべきものになる。したがって、ベートーベンの「第九」のテーマに日本語の歌詞をつけて歌ってみても、ショパンの「別れの曲」のメロディーだけを歌ってみても意外に原曲のもつ感動は生まれてこないものである。ところが校歌の場合は、それが歌われる機会や場所を考えれば、自然とメロディーの顔つきを気にして作品を書くこととなる。そのほか、"誰でも歌える音域"、"特別な訓練を受けなくとも歌える音程やリズム"、"何節かの歌詞を同じメロディーでくり返して歌うため、アクセントや語いのまとまりに矛盾を生じやすい"などといった制約もある。その結果、校歌の曲調にはおのずからある種のタイプが出来上がっていて、最も多いのは行進曲調であり、ホームソング調は極めて稀である。私はどちらのタイプにも属することを好まなかったので、今回はいわゆる典型的な校歌調では書かなかったつもりである。そしてできるだけ単純であることを心がけたので、リズムパターンの中身は部分的に3拍子系の処があっても譜面上は4拍子に統一し、和声は平明であるように心がけた。生徒諸君によろこんで歌ってもらえればこれにつきる喜びはない。