北陵だより第66号/平成5年7月22日発行

[北陵だより第66号 1ページ]

これからの学校行事予定

8月

17(火) 始業式、課題テスト(1・2年)

18(水) 課題テスト(1・2年)

27(金) 北陵祭〜29(日)

9月

21(火) 宿泊研修(1年)〜23(木)

10月

3(日) 開校記念日

12(火) 中間考査〜14(木)

19(火) 校内マラソン大会

25(月) 見学旅行〜29(金)

12月

6(月) 期末考査〜9(木)

22(水) 終業式

1月

18(火) 始業式、課題テスト(1・2年)

19(水) 課題テスト(1・2年)

31(月) 予餞会

2月

1(火) 3年家庭学習

22(火) 雪中体育大会

3月

1(火) 卒業式

4(金) 期末考査〜8(火)

24(木) 終業式

話のひろば

母校とクラス会

3年P

昨年秋、中学校のクラス会に出席した。木造校舎が取り壊されるというので、クラス会の始まる前に見に行き、町の中を歩いてみた。校舎は静まり返っていたが、15歳の私達が教室の中から顔を出し、円形の音楽教室で「菩提樹」を歌い、体育館でバレーボールをしていた。

そして夜、卒業以来30年経った友達の顔はそれなりの年輪を刻み、男子の中には髪が薄くお腹も出たりで、もう先生と生徒の区別がつかなくなっていた。30年の時間を一気に跳び越え、時の経つのも忘れて話に夢中になった。そしてオリンピックの年にまた会おうと約束して別れた。

それから数ヶ月後、幹事から分厚い封書が届いた。その中に今回のクラス会に出席できなかった東京の男子からの手紙が同封されていた。「様々な理由で出席できない人も皆の様子を知りたい。仕事がはかどらない時、疲れた時北の空を見上げる。故郷がなつかしい。そんな思いを文にして季刊誌を発行しよう。皆の思いを込めた文章を読む機会があれば心に潤いが持て、有意義な生活が持てそうな気がする。」

私の子供たちが中学、高校生になると自分のその頃を思い出し、最近無性になつかしい。でも私だけでなく、同じ思いの人が何人もいる。そんな思いを季刊誌にすれば、解散してしまったクラスは縦にも横にもつながって、再び本物のクラスになるだろう。

この文章を書き終えたら、また何かを書こう、母校のクラス会の為に。

[北陵だより第66号 2ページ]

より温かく より厳しく

校長

北国の緑の大地は、いま動物にとって新たな生命がはぐくまれる躍動の季節である。

幾日も自らの体温で卵を抱き続ける親鳥のささやくような鳴き声に卵がかすかに動く、やがて卵にあいた小さな穴からヒナの声がす、親鳥とヒナの嘴がせわしく動いて穴が広がっていき、励ますような親鳥の高い声とともに卵が割れ、ヒナが誕生する。

ヒナの卵の内側からの動作がソツ(口へんに卒)、親鳥の外側からの行動が啄である。道元は親と子、師と弟の呼応する関係や教育の適時性を説き、ソツ啄同時といっている。

わが子を襲う外敵に敢然と立ち向かう親、巣立ちの遅れた子にエサとりの特訓をする親、独立のために遠くへ子を追い払う親など、生きることへの親と子の温かくも厳しい戦いが行われる。

変化の激しい社会に対応できる知性や創造力と忍耐力、未来を切り拓いていく不屈の精神と強じんな体力、責任感や思いやりの心など、これからの地球社会を生きるにふさわしい資質をしっかり備えねばならない。

大雪の大自然で過ごした日を思い起こし、子どもの心音や琴線を聞き分け、「より温かく、より厳しく」いまやらねばならぬ責任の重みを痛感している。

栄光の王冠

PTA会長

新年度を迎えてからもう3ヶ月が過ぎ去ろうとしております。新入生の皆さんは学校にも慣れて、勉学にも部活動にも励み、2・3年生の皆さんもそれぞれの自己の目標に向かって鋭意努力している姿に接し、頼もしく思っております。これはひとえに先生方の生徒を思う献身的な御指導の賜ものと、心から感謝申し上げます。また各家庭におかれましても、ご両親の子どもに対する深い愛情の下での自己犠牲にも等しいご努力、ご声援があっての成果と、嬉しく思っているところです。

高校時代のこの時期に、生徒、教師、父母の三者が一体となり、苦しみながらも希望をもって目標へ向かって前進するあり様は美しいものです。そして、「三本の矢」のたとえのごとく強靭な力となり、栄光の王冠を可能にするものとなるでしょう。

新任紹介

*この項目は個人情報保護のため掲載いたしません。

[北陵だより第66号 3ページ]

姉妹校提携の「灯」を消すことなく

今年度はリンカン高校から生徒達を迎え入れる年であったが、残念ながらキャンセルの報が入った。学校・引率者・生徒の父母達の三者間で意思の疎通がうまくいかず、「フリクション」(摩擦・あつれき)が生じ断念したと書かれていたが、具体的に何があったのかは明らかではない。一つだけはっきりしていることは、本校の対応のまずさが原因ではない、ということだけである。

それにしても、受け入れの準備を進めてきた学校・生徒・ホストファミリーにとっては残念でならない。とりわけ、昨年お世話になった6名の生徒と父母は狐につままれた思いであろう。幸い、今後の交流については前向きに考えているとのことなのでひと安心であるが、姉妹校提携を結んで18年を経過した現在でも、交流のむずかしさがあることを改めて実感したところである。これからも紆余曲折があろうが、交流の「灯」を消すことなく努力していくつもりである。

さて、昨年度リンカン高校を訪れた生徒達の体験記を綴った『ホクリョウ・キッズの見たアメリカ』は、出来ばえはさほどでないにしても、彼らの貴重な体験がつぶさに盛り込まれ、「思い出の一冊」となったと思う。不安な面持ちで出発したことがうそのように、カルチャーショックを受けながらも1日1日と異文化を吸収していく生徒たちのパワーとバイタリティに感心した。

帰りのポートランド空港で、3週間お世話になったホストファミリーの人たとと互いに涙を流しながら別れを惜しんだ光景が今でも忘れられない。再会を楽しみにしていただけに、寂しい思いでいっぱいである。

公開講座へのおさそい

今年度の公開講座は次の9講座です。(詳細はリーフをご覧下さい)

・手稲散策(5・23)終了

・動物の進化とヒトの進化(円山動物園で動物の進化をたどる)

・登山入門(無意根山・空沼岳)

・書道入門(書く楽しさを味わう)

・化石をたずねて(滝川方面を予定)

・小樽巡検(小樽の歴史的な雰囲気に触れる)

・軟式庭球入門(初心者歓迎)

・基礎スキー(基本技術から総合技術までの習得をめざす)

・源氏を知る会(源氏物語の購読)

―皆さまのご参加をお待ちしております。

他人を知って自分を知る

8期生

私が北陵高校に入学したのは昭和54年ですから、今からもう10年以上も前の事となってしまいました。

高校生の頃の私は、口数も少なく、いつも周りのことを窺っている友だちづき合いの下手な生徒でした。ところが今では、人一倍おしゃべりをして笑いころげるようになっています。いつからこうなってくることができたのかと思い返すと、それは高校2年のひとつの出来事がきっかけだったように思います。

私は2年10組で、確か3階の一番奥に教室がありました。クラスの中で私は自分を出すこともできず、あいさつすら緊張してしまってできないこともありました。そんな自分に私はいつもイラだち、明るく振るまって友だとと仲良くしている人をうらやましく思っていました。そして特に私がうらやましく思った人はSさんでした。

「あの人はいつも楽しそうだなぁ。私がこうやって自分のことを全然話せないで悩んでいるなんて知らないんだろうな。あの人には私のような悩みなんかないんだ」と思い込んでいたのです。

ところがある日のこと、「私ったらイヤになっちゃう。どうしてこうなんだろう。本当に落ち込んじゃって……」と友だちに話しているSさんの声を偶然聞いたのです。

私はそれを聞いてびっくりしました。悩みなどないと思っていたSさんにも落ち込む時があるんだ。私だけが悩んでいるのではなかったんだ。もしかすると、どんなに明るく振るまっている人でも心の中は外見だけでは推し測ることができない複雑な思いを持っているものなのかもしれない……。

その時のSさんの一言はどのような内容だったのかはわかりません。でも私はその一言を聞いてから、自分自身を表現するきっかけがつかめたと思っています。

[北陵だより第66号 4ページ]

ゆりの木

雑感

教職員

我が北陵高校もゴミのない奇麗な教室、廊下、校庭であったら、今よりどんなにか気分のよい快適な学園になるだろうと思う。どうしてこうもゴミが散乱しているのだろうか。綿ゴミのようにどこからともなく自然にやってくるものもあるが、殆どは捨てられたものだ。ゴミを一刻も身近に置きたくないという心理が働くのかもしれない。

この心理がやがていま社会問題化している山林へのゴミの不法投棄と結びつくようである。人間が何かを生産するということが、それが消費される結果、ゴミを作っている事なのである。いま人類は自分たちのつくりだしたゴミを如何に処理すべきかという深刻な問題に直面している。ゴミは今や自己の存在を誇示して、人類に敵対しているかのようである。産業廃棄物、特に放射能汚染物などの海洋投棄が国際問題となり、人類にとってかなり深刻なものになってきている。これは我々庶民にとって身近に見えないだけに、無縁なように感じてしまって、一層救い難く、人間の身勝手さに絶望的にならざるをえない。

産業社会の文明が進歩するという事はどういう事か。人類の幸福を追求した筈なのに、いつのまにか人類の破滅を招きかねない。自然にやさしくとか、環境保全とか今さらのように一部で叫ばれているが、もう手遅れのようだ。こんなにゴルフ場が造られてしまっては、もう駄目かもしれない。山歩きをしても、山はゴミで一杯だ。自然の摂理は変えようもなく、人類も破滅に向かって転げ落ちて行くような気がしてくる。たかがゴミではあるが、この強敵に我々はどのように付き合って行くべきか―。

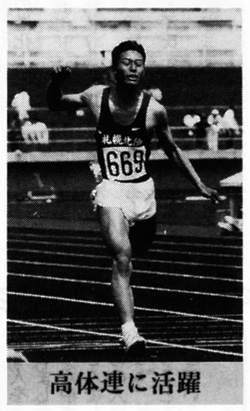

高体連に活躍

陸上部

3年生女子

私たちは今年の全道大会で、チーム種目、400mリレーで全道優勝というすばらしい成績を出し、走り高跳び3位、400m6位等、合わせて7名が栃木県で行われるインターハイへの切符を手に入れました。

リレーはバトンパスが大変重要なので気の抜けない種目ですが、嬉しさを4人で分け合えるのもまた良いところです。去年の全道大会は100分の3秒差で、全国へ行くことができなかっただけに、喜びもひとしおです。バトンパス等の課題をつめて大会に臨みたいと思っています。

走り高跳びは2mを越える記録なので、予選を通過できれば入賞の見通しも出てきて、今から楽しみです。さらに記録が伸びて安定するよう努力していきます。400mはどれだけ全国記録に迫ることができるかが課題でしょう。

一人ひとりが自分の役割をきちんと果たし、納得のいく結果を出せるよう、精いっぱい頑張ってきます。

水泳部

顧問

6月20日、道工プールにおいて、水泳の札幌支部大会が開かれ、本校同好会からも、3年生男子と1年生女子が出場し、共に本校代表として健闘してくれました。

残念ながら3年生男子は全道出場記録には到達しませんでしたが、力いっぱいの泳ぎを見せてくれました。1年生女子は、100mと200mの平泳ぎの2種目で、第1位。200mでは、道高校新記録。100mでも道高校タイ記録を出しました。

7月15日からの全道大会でも活躍してくれることと、期待しました。

編集後記

▼今年度最初の「北陵だより」をお届けいたします。

▼皆様に少しでも楽しく読んでいただける様にと、係一同、知恵をしぼり、精一杯ガンバリましたが、如何でしたでしょうか。